走过苦难的《战地琴人》

打印机版 | 【投稿/反馈】

|

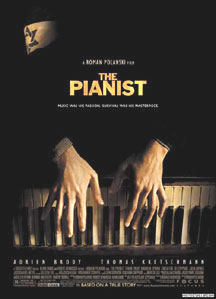

片名:战地琴人(钢琴师/钢琴家)The Pianist

地区:法国/波兰

导演:罗曼•波兰斯基Roman Polanski

主演:艾德里安•布洛蒂Adrien Brody;托马斯•克莱兹曼Thomas Kretschmann;艾米莉亚•福克斯Emilia Fox

片长:148分钟

出品公司:福克斯(Focus Features)

出品年份:2002

获奖:2002年第55届戛纳电影节金棕榈大奖

在刚刚评出的第七十五届奥斯卡奖中,该片又获得三项大奖:最佳导演、最佳男主角、最佳改编剧本。

关于导演

罗曼•波兰斯基是以执导《水中刀》、《魔鬼怪婴》、《唐人街》、《苦月亮》,等名作蜚声世界影坛的波兰裔电影大师。他是波兰犹太人和俄国移民的儿子,1933年生于巴黎,3岁时父母带他迁回克拉科夫,这个不明智的决定导致了1940年德国入侵波兰后全家被送往集中营,幸运的是父亲被捕前想尽办法使年幼的儿子得以逃生。战争岁月里,波兰斯基在乡村流浪,在善良的天主教徒帮助下顽强地逃离了一次次搜捕。也是在这段时间里,他变成了狂热的电影迷,虽然电影院放的大部分是德国电影,但只有在那些梦幻般的光影中他才能够得到一点安慰和庇护。战后,波兰斯基得知母亲丧生奥斯维辛集中营,父亲则死里逃生。

作为一名大屠杀的幸存者,童年从纳粹的追捕下逃生的经历是波兰斯基人生中最重要的一部分,在很大程度上塑造了他的整个价值观念。但是长期以来他一直逃避着这段不堪回首的记忆,他曾经拒绝了拍摄《辛德勒的名单》,因为他认为影片的题材和他的经历过于接近。而十年后波兰斯基终于有了勇气直面那段痛苦的往事并将其通过自己的电影创作表达出来。“这是我创作生涯中最重要的作品。情感上,它不能与我过去的任何作品相比较,因为它把我带回了那个我仍然铭记的时代。”

“音乐是他的激情,生命是他的杰作,这部电影来自一个真实的故事……”

“我常常想,有一天能拍一部电影,去表现波兰人所遭受的痛苦历史,但是我不想去拍自己的故事。”

“直到有一天,我第一次读到了乌拉迪斯拉夫•茨皮尔曼(Wladyslaw Szpilman的)故事时,我深为感动,立刻想到这部《战地琴人》就是我接下来要拍的那部电影——它就是我要寻找的故事。”

钢琴家乌拉迪斯拉夫•茨皮尔曼二战期间颠沛流离的生活映射出了波兰斯基本人的成长体验,可以肯定的说这部电影融入了他个人的感悟。

《战地琴人》再现了原作的简明冷静。没有哀歌,没有颤抖,却拍出了那个时代深刻的荒谬。被纳粹处死的女人奇怪扭曲的身体,曾是波兰斯基亲眼所见;犹太人藏身之处的黑色窗户,是波兰斯基的亲身经历;茨皮尔曼的生存箴言“走路,不要跑”(Walk,don’t run)是当年波兰斯基的父亲亲口告诫儿子的话。表面上电影是在说另一个人的故事,里面却处处透露出波兰斯基的个人回忆与感情,从犹太人集中营的景观到纳粹军人走路的姿式以及穿着等等——69岁的波兰斯基有过类似的经历,少年时期的波兰斯基即是在影片所描述的环境中到处流浪成长起来的。

“我想重构童年时的记忆,另外,与真实保持尽量近的距离对我来说也是很重要的,我不想拍一部好莱坞电影。”波兰斯基这样说,可是显然当记忆被重构的时候,当所有幸存者都迫不及待地记录下这一有史以来最不可思议的大灾难的同时,一些无意识的臆想和记忆扭曲所带来的不准确性,几乎是不可避免的。但我们无意于追求影片的真实性和代表性,因为能代表大屠杀时期犹太人最典型生存状况的人,几乎都已经死于集中营,因此能被现在的人所了解的关于当时的个人体验,都将是例外和特殊个体。

影片虽反映的是苦难,但是如果你问波兰斯基《战地琴人》是一部表现什么主题的电影时,他会回答说,这是一部关于希望的电影。

“尽管充满了痛苦,但它是一部真正的反映波兰人历史的故事,而且充满了希望。《战地琴人》昭示了一种音乐的力量,爱的力量,以及反抗一切罪恶的勇气。”

关于故事

《战地琴人》根据波兰钢琴家乌拉迪斯拉夫•茨皮尔曼(Wladyslaw Szpilman)的自传体小说改编。茨皮尔曼生于1911年,从小就显露出钢琴天赋,几年后被保送到柏林深造,1933年他的第一场个人演奏会在欧洲音乐界得到高度评价。回国后成为波兰最年轻的钢琴家之一。1939年,德国入侵波兰,作为犹太人,茨皮尔曼的生命受到严重威胁。他的父母、亲戚相继被送到集中营。他被迫开始逃亡的生活,在朋友的帮助下四处躲避,等待救援,死亡的阴影时刻相伴。直到一位热爱音乐的德国军官被他的钢琴曲打动,决定冒险保护年轻的音乐家。在他的庇护下,茨皮尔曼苦撑到二战结束。他将这段经历写成小说《死亡的城市》,于1946年出版。但由于书中描写了波兰犹太人对当时苏联的不信任,遭到苏联查禁。直到90年代,这本书才得以重见天日,改名为《钢琴家》在美国重新发行,一举登上了《纽约时报》畅销书排行榜。

影片中的茨皮尔曼是上世纪30年代纳粹占领期,在波兰电台和咖啡厅圈子中非常著名的钢琴家。1939年9月,当华沙遭受野蛮轰炸时,波兰电台没有了播音员的声音,只有一个年轻钢琴家弹奏着肖邦的夜曲。六年之后,广播恢复,演奏的是同一曲目,表演者是同一位钢琴家——茨皮尔曼。在那段白色恐怖的日子里,他躲避那些野兽的搜捕,依然在波兰的犹太人居住区住着。在这里,即便所有热爱的东西都不得不放弃的时候,他仍旧顽强地活着。其间茨皮尔曼逃脱了去奥斯威辛集中营的恶运,四处躲藏以免落入纳粹的魔爪。他在华沙的犹太区里饱受着饥饿的折磨,受尽凌辱,整日处在死亡的威胁下挣扎求存。他躲过了地毯式的搜查,藏身于城市的废墟中。他用琴声抚慰每天生活在恐惧中的同胞。幸运的是他的音乐才华感动了一名德国军官,在这名富有同情心的德国军官的冒死保护下,茨皮尔曼终于等到了纳粹被赶走的那一天,迎来了自由的曙光,而那个军官自己却死于战俘营。

关于演员

在为影片挑选男主角时,波兰斯基也有自己的原则:“我决不找外形上与茨皮尔曼相似的演员,我要的是内在的相似,而且是要与我写剧本时头脑里所构想的那个形象相似。我想应该找一个多少有点知名度的演员,另外由于影片是以英语拍摄,对演员的英语口语水平也有要求。”

曾主演《红色警戒》的29岁美国男演员艾德里安•布洛蒂(Adrien Brody)是影片成功的关键。艾德里安谈到自己揣摩钢琴师一角以及被导演相中的经过时,他说,自己是在伦敦的报纸上看到此片在找主角的广告而去应征,选角的条件是要会弹钢琴,艾德里安本来就会弹琴,在大学还上过钢琴课,没想到居然有机会担任此片的主角。在拍片的七、八周内,他每天要练四个小时的钢琴,而且为了符合角色形象还要节食,自己一百八十三公分的身高,体重最后减到只剩下六十一公斤。正象他自己说的,他是勒紧了裤带来扮演茨皮尔曼的。“这部电影的本性让我觉得有巨大的责任要演好他。导演让我饿一段时间,坚持要我减掉大量的体重,那样我们就可以从那几场饿肚子的戏开始拍。用了六个星期,我才减掉了30磅,”布洛蒂补充说,这还不是他为了这部电影放弃的惟一东西——为了拍这部电影,他卖掉了曼哈顿的公寓、车,失去了恋人,只身到法国拍片,他从来没有那样充满激情地投入扮演过一个角色。

但是艾德里安对自己为这个角色所付出的一切,一点也不后悔,因为自己所付出的忍耐和痛苦都不及故事中主角的百分之一。“饥饿让你真正清晰地了解到茨皮尔曼被剥夺了什么。尽管我的饥饿是自愿的,但它还是让我从某种程度上和这个男人有了沟通。你很难想像饥饿会多大程度上影响你的行为,你又如何超越对食物的渴望去思考,”布洛蒂补充说,“我感到内心空荡荡的,看到的世界也是空荡荡的。有些人说茨皮尔曼这个角色在电影中太被动消极了,但事实上,他能做的非常少,他也只能做这些。他得找到生存下去的办法,他不是一个斗士,不是士兵。”

《战地琴人》以沉重的笔触讲述了一位波兰籍钢琴家在二战期间的不幸遭遇,影片生动感人,在第55届戛纳电影节上放映结束后,全场掌声雷动,经久不息。

发稿:2003年3月25日

更新:2003年3月25日