華夏文明:天幹地支的發明者

打印機版 | 【投稿/反饋】

|

大約在戰國末年,依據各國史官長期積累下來的材料編成的史書《世本》說:“容成作歷,大橈作甲子。”侖尚書正義》解釋說:“二人皆黃帝之臣,蓋自黃帝以來,始用甲子紀日,每六十日而甲子一周。”

梁啟超在《國文語原解》中認為,天幹地支這二十二個字,頗為“奇異復雜而不可思議”。他主張幹支應與羅馬、腓尼西亞(腓尼基)和希臘文的字母等同起來看待。並在《飲冰室合集》中,從字形和讀音上揭示彼此間的聯系,以為中西自古以來的字形與讀音,屢經變遷,“若從兩方面盡搜羅其異形異音而校合之,安此二十二文,非即腓尼西亞之二十二母乎”?按梁氏的觀點,中國古代幹支紀法的發明,似乎與腓尼基的二十二字母有關聯。

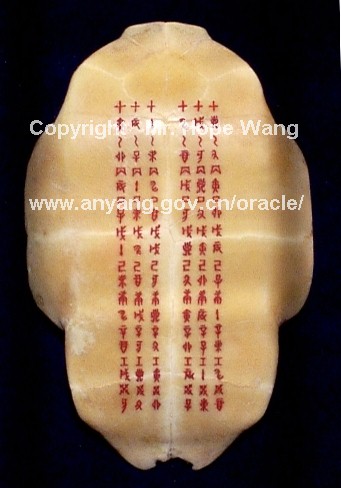

然而,郭沫若在《甲骨文字研究·釋幹支》中,提出不同的觀點。他認為,以往人們對幹支的解釋,都是望文生義的臆測,“十天幹”純屬十進位記數法的自然發生,其中多半是殷人所創制。至於“十二地支”,起源於古巴比倫,在比較中國古代的十二辰和古巴比倫的十二宮後,指出中國古代的十二辰和十二地支,都是從古巴比倫的黃道十二宮演變而來。其傳人中國的途徑,可作大膽推測,也許商民族“本自西北遠來,來時即挾有由巴比倫所傳授之星歷知識,人中土後而沿用之”,或許“商室本發源於東方,其星歷知識乃由西來之商賈或牧民所輸入”。

盡管,郭、梁的說法影響較大,但是問題並沒有解決。一些學者從我國上古的夏代帝王世系和商代湯王以下所有帝王的名字中,探究十天幹中的字已被用於名號這一特有現象。為駁幹支外來說,陳遵媯在《中國天文學史》中指出,“在四千多年前的夏代,可能已有幹支產生了”。鄭文光在所著《中國天文學源流》一書中認為,十天幹起源於我國古代伏羲和“生十日”的神話傳說,是十進位法概念在紀時中的反映,應當產生於漁獵時代的原始社會;“十二地支”則由常羲“生月十有二”的神話傳說演變而來,產生於殷商之前,後逐漸演變為十二辰。所以,鄭文光推斷:“十二支宜乎是夏人的創作。”杜石然等則在編著的《中國科學技術史稿》一書中,主張夏代已有十天幹紀日法,商代在夏代天幹紀日的基礎上,進一步使用幹支紀法,,從而把十天幹和十二地支配合在一起形成六十日循環的紀日法。

中國古代的幹支紀法,究竟是誰發明的?最早出現於何時?看來這個謎並沒有完全解開。

更新:2002年12月31日