《新紀元》翻閱武林新頁(下)

打印機版 | 【投稿/反饋】 【明心網】源遠流長的六合八法文 ◎ 張海山

六合八法相傳為道教宗師陳摶“老祖”所創。陳摶,字圖南,自號扶搖子。亳州真源人,今亳州市譙城區十八裏鎮十二裏陳莊村。後唐長興年間舉進士不第,遂不求仕祿,出家為道士,隱居武當山九室巖,後移居華山雲臺觀省華石室,其間曾漫遊四川一帶訪師學道。

他潛心研究經學,卻洞悉現實時代走向。他上承老莊,下啟“理學”。研究道家思想,開啟道教門派,潛心研究內丹學,自創武術、氣功套路,親身修煉,陳摶活了一百一十八歲才仙逝華山,成為稀世高人。五代、宋初幾位帝王經常向他請教,是“王者之師”。

陳摶與趙宋王朝關系最為緊密。他認定趙匡胤是平定天下的主子,曾點化趙匡胤,傳授武功於他。據說“杯酒釋兵權”的主意就是陳摶出的。宋太祖不忘陳摶指點之恩,屢次召請,陳摶執意不肯。宋太宗趙炅即位,對陳摶仍十分器重。特許他入朝不拜,陳摶於是入朝。太宗向他請教濟世安民之策。陳摶感於太宗的知遇之恩,提出四字方針:“遠、近、輕、重。”要太宗遠召賢士,近去佞臣,輕賦萬民,重賞三軍。太宗深感陳摶切中時弊,四字方略真乃治世良策,心中大喜。後陳摶又兩次入朝,都為鞏固宋王朝的統治,提出了有價值的意見,太宗想封他為“帝師”之號,而陳摶卻要辭駕回山。臨行前,太宗設宴送行,文武百官作陪,每人贈詩一首。再次將華山賜予陳摶,並贈號“希夷先生”,後人遂稱陳摶為陳希夷。陳摶一時名震朝野。

陳摶隱居後,研究經書學術,著有《天極圖》、《先天圖》,成一家之說。他認為萬物一體,只有超絕萬物的“一大理法”存在。經周敦頤、邵雍等加以推演,成為宋代理學的組成部份。朱熹等把它與儒釋匯入,形成三教歸一的陳摶學派。在中國思想史上,陳摶也有很重要的位置。

陳摶專註於人的精神研究,開拓內丹修煉之道,開創了宋元道教的內丹派,同時,他對中國武術、氣功也有很大貢獻。他創立了“六合八法拳”,註重意念的引導,集養氣、健身,技擊於一體。還創立了“十二月坐功法”和“睡功法”。他自己就常修練睡功法,一睡百日不醒,有人說陳摶“一睡八百載”,現在在渦陽縣石弓山上存有一塊陳摶睡覺的石板,上有陳摶睡臥的痕跡。

陳摶“老祖”論輩份還應是太極拳創始人張三豐的師爺。根據《三豐全集》、《廣陽雜記》、《諸真宗派總簿》等資料,張三豐從火龍真人處授得丹訣,火龍真人為賈德升,其師父就是希夷祖師陳摶。張三豐在《太極煉丹秘訣》中稱陳摶為“希夷老祖”,稱火龍先生為“吾師”,並稱,火龍真人之所以沒有名氣,是因為他輕視浮名,僅給後人遺留一首絕句便離開了人間。其絕句云:“道號偶同鄭火龍,姓名隱在太虛中。自從度得三豐後,歸到蓬萊弱水東。”據《宋史·陳摶傳》載:呂洞賓曾“數來摶齋中”。

民間流傳許多有關陳摶的傳說。亳州有“十裏荷花出陳摶”,說他生在荷花層中。也有說他在荷花塘過受仙姑點化,故而聰穎無比。還有“五龍聽經”,說陳摶曾為家鄉父老懲罰過惡龍,帶來風調雨順。

“六合八法拳”一直在民間秘密流傳。吳翼羢(一八八五至一九五八年),遼寧鐵嶺人,出身清朝官宦家庭,家境富裕,其父為其請來兩位拳師閻國興與陳光第,結果兩人都精通六合八法,並傳授給了吳翼羢,其後來成為一代宗師。一九三零年,吳翼羢到上海公開傳授國術,開始使用六合八法之名稱。

門徒中,粱子鵬與李道立兩位深得真傳。粱子鵬後來去了香港,被李小龍拜為上師。李道立則在上海教學,劉老先生當時就是在上海跟著李道立學拳,徹悟六合八法之精要。

六合八法拳以“體合於心、心合於意、意合於氣、氣合於神、神合於動、動合於空”為六合;以“行氣集神、骨勁內斂、化象模仿、圓通策應、頂懸虛空、安靜虛守、隱現藏機”為八法。

“六合八法拳”演練起來起落轉翻,束展開合,進退自如,動轉反側,隨心所欲,全身應敵。通身為拳,練到精熟時,可以縱橫往來,迨形隨影,目不及瞬,其動作古樸純真,陰陽互濟,內外兼修,剛柔相濟,象形會意,意動神隨。有評價說,“六合八法拳”既具有太極拳的輕沈柔發的巧妙和柔勁的變化,又有八卦掌步法為移轉的靈活多變的技巧,也有形意拳的整勁為核心的剛勁渾厚、摻合融化,形成一體,是中華武術中不可多得的好拳術。

========================================================================================

傳統武術 妙不可言

文 ◎ 陳柏年

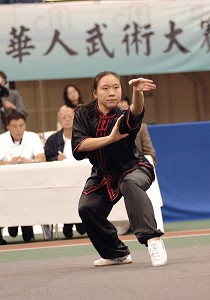

所謂“文能安邦,武能定國”,中國武術淵遠流長,近年來卻有淪於表演雜耍的危機。欣逢全世界華人武術大賽亞太初賽舉辦在即,數位資深武學家齊聚臺北,暢談傳統武學國粹的可貴。

期盼已久的二零零九年全世界華人武術大賽,即將在今年十月隆重登場,各地初賽皆已緊鑼密鼓地展開。此次亞太地區的初賽,預定在二零零九年八月一日,假臺北市立明德國中體育館舉辦。去年領軍參賽,一舉獲得金牌的指導老師陳弘先生,今年獲邀擔任亞太地區初賽的武術大賽評委,第一次來到臺灣的他,撥空接受本刊采訪,暢談他教授傳統武術二十多年來的感想,以及對於此次大賽的期望。

中國武術 海外大放異彩

陳弘先生雖然年近五十歲,或許因為長年習武、又教授兒童中國武術,外表看來年輕活潑,猶如三十出頭。他是香港人,十多歲離家來到美國波士頓,住在開武館的舅舅家裏。當時李小龍電影正風行,舅舅開的武館躬逢其盛,大受歡迎,一開就開了好幾家,陳弘就在其中修習武術,他不限各門派別,多方取經,而後在中文學校傳授學生武術運動,二十多年下來,教授的學生也有好幾百人了。

武術名師陳弘(後排中)的愛徒在武術賽事中屢獲佳績(新紀元資料室)

世界各地比較之下,陳弘認為美國華人習武的風氣十分興盛:“在美國武術很受歡迎,每個月、每個星期,美國各地都有武術比賽。剛開始以跆拳道、空手道為主,後來中國武術就成為熱門項目。”

“因為華人父母都希望小孩子能夠接觸中國文化,學習書法、武術。而且美國人很重視專長,會認為你學了武術,又得到金牌,是很特殊的才能,所以在應征學校、找工作的時候很吃香。”

陳弘驕傲地說,去年的金牌選手趙蕓就是他教出來的學生,不過短短幾年,這位高徒打遍大大小小的各項比賽,金牌已經拿了四十幾枚。因為美國比賽項目眾多,如南拳、蔡李佛拳、長兵器、短兵器、太極拳……只要基本功做得好,深入一門後,旁通他門就比較容易,比賽奪魁易如反掌。他的學生曾有一天比賽拿了七個金牌的紀錄,令人嘖嘖稱奇。

“關鍵在於這個學生根基好,是塊材料,身體天生是武術家追求的,很柔軟,而且她聰明,一套拳人家學幾天,她半個小時學完。我什麼都教她,她能學我就教她,她學的東西很多,自己都可以開武館了。”

陳弘的高徒趙蕓去年在新唐人第一屆“全世界華人武術大賽”摘得女子南拳冠軍(攝影:戴兵/大紀元)

武術 博大精深的中華國粹

另一位不願透露姓名的資深武學家說:“中國的武術其實是戰鬥技巧高度的升華,是貫穿了中國的文化。我們過去很多詩人、文學家其實都能武的,你看孔子教育學生時也有武術(禮樂射禦書數中的射、禦就是軍事用途的武術),而孔子的雕像都是配劍的。大詩人李白也好俠道,也學過劍術。學武的人即使教育程度不高,但是言談思想都是非常純正,很有文化的。學了武術對中國文化接受力量特別強,如非常註重上下之禮、長幼尊卑;對父母師長都很尊敬、對幼小的愛護,那是自然而然的,跟著老師就會學習到這些。自古以來武術傳承上,徒弟勝過師父的很多,但是徒弟永遠尊敬老師,對老師有一種倫理的聯系與感情,無形中成為社會安定的力量。”

這位武學家說:“中國武術會限制陶冶一個人,如一個人學武術的時候先站馬步,老師沒下口令前他不會動的,這就是在方法上限制了他。中國的武術不管任何門派都要打好基本功。我們過去還有一種說法:練武術的人被人家打是正常的,給人家打是不正常的,練武術的人不隨便出手。中華的武術要高於其他國家的博鬥技術,因為他是紮根於文化當中,不是紮根於打鬥當中。學武的人即使文化素質教育不高,但是一個長期習武的人你看到他都會覺得他非常有素養,好像是經過長久的教育,因為中國武術是一個古文化。”

雖然中國武術是根植於文化,不是用來博鬥的,但他的戰鬥技巧卻遠遠高出一般的博擊技巧,一個身懷絕技的老人可以一夫當關、萬夫莫敵;一位弱女子也能有銳不可當的殺傷力,這是因為中國武術不是練“蠻力”,而是練“內勁”。陳弘也這麼贊嘆地說:

“真正的武術比賽,要對打的話是很危險的,不像現在西洋擊劍或拳擊等等任何比賽,穿一些護身衣就可以預防傷害。真正的中國武術對打威力強大,殺傷力太大了,但是你外表看不出來,打起來好像很漂亮,就像兩個人在跳舞,但是招招斃命。中國武術也不像其他博鬥技巧,是張牙舞爪的,他是把牙都收起來,但是一交手就非常容易受傷,目前還沒有辦法讓兩個人比賽對打而能夠保證安全的。”

學武好處說不盡

談到小孩學武的好處,陳弘首先說:“會對自己有信心。”他提到初練者剛開始要上場,可能會嚇得臉色發青、身體發抖,但是歷經磨練以後,就可以感到學生明顯的轉變:“學生剛開始沒有信心,可能抱著父母的大腿不願意出場,要推他出去都不願意。但是學到後來整個都不一樣了,很有架勢,威風凜凜。”陳弘還舉例說明有的學生本來在學校常常被人欺負,中國新年表演時上臺打了一套拳,就再沒有人敢找他麻煩了。

很多人以為習武之人沒有機智與腦力訓練,其實不然。陳弘說:“學武術不是只有拳腳功夫,動動手腳而已,還要動頭腦、學口訣、記招式;要是沒有耐心的人,練一練受不了,自動就離開了。如果有一些街頭的小孩專想用來打架的話,他們練一練就會自動想離開。我認識武館中的人,都是很有耐心,很有修養,武館裏沒有壞人的。”

陳弘談到他在美國有一位學生,初來學習時站得東倒西歪,也不懂得運用身體的力量,家裏也不會教這些,整個人呈現不穩定的狀態,學了一段時間以後整個人都改變了,也變得有氣質了。但是陳弘也感嘆傳統的武術不是一蹴可幾:“現在很多人寧願打籃球、打乒乓球。因為武術是一種修練,要吃苦,今天的人和以前不一樣,你叫他吃苦,他不一定吃得來。”

另一位資深武學家也認同這樣的說法:“學武的人信心會高,火性會小。像一般學搏鬥技術的,對著沙包練習,殺呀、攻啊。那你不斷地打那個沙包的時候,腦子裏想的是什麼?散發的物質都是很不好的。我小時候,我師父從來沒教我們這樣想一個假想敵,這樣練。”這就是中國武術與其他武技不同之處,難怪武藝高強的人都有一種溫藹的謙謙君子之氣。

這位武學家說:“武術的影響是一輩子的。學了武術以後,自己會被那種文化融合成一體,反應都和別人不一樣的。比如說有人捉你的手,一般人馬上就慌了手腳,注意力都在被捉的手上,越不容易掙脫,但是只要是練過武術的人,馬上就知道反攻罩門,那對方立刻就會被攻破。”

中國武術貫穿中華文化,講究武德。(AFP)

傳統武術亟待發楊

中國武術淵遠流長,卻也面臨了消亡的危機。因為體操與雜耍侵入了傳統武術的內涵,使得中國武術成了大雜燴。受訪中,這位資深武學家感慨地說:“因為中國武術是一個古文化,過去武術經典都是文言文,有很高的文化,而武術也要經過個人的理解,有的人偏剛,有的人偏柔,有的人剛柔相濟,每個人表現的不一樣,所以還要經過老師傳承才行。老師越老,閱歷越深。他對武術的了解一定勝過年輕人。我們學武術的話一定要把每一個門派搞清楚,不能像現在大雜燴。當然你可以學八卦拳、太極拳、少林,但是不能放在一窩啊。中國文化和西方文化不一樣。中華文化的審美系統非常高,有很高的欣賞價值。以前我們看武術,原地馬上可以起跳,非常好看,現在卻要靠助跑,不好看了。因為現在變成另外一個系統,沒有原來的東西了。傳統武術十八般兵器、奇門兵器,是非常好看的。但是許多人覺得我的東西沒有舞臺,所以透過這場比賽,他們可以發揚光大。如今新唐人再提倡,我認為是功德無量的。”

“我認為如果新唐人堅持發揚下去,是很了不起的,我小時候大家都認為武術是最好看的,一到年節慶典,武術是人人愛看的表演。但是為什麼現在的人覺得不好看、不喜歡看了呢?因為有的地方比賽他是規定了的,如果第一個人表現的是這一套,第二個人一樣,那當然容易使人覺得不好看,但是傳統的東西、我們老祖宗的東西,還是最好。為什麼呢?武術已經達到他的頂峰了,像我們寫書法,超不過晉朝,寫詩超不過唐朝,寫詞超不過宋朝,每一個朝代都有他的高峰,所以我認為我們能夠把老師教的東西傳下去,就是最好的,能不能就要看我們的努力了。我們真的要好好珍惜老祖宗的東西,忘了祖宗就是忘了自己。”

本文轉自《新紀元周刊》132期“封面故事”欄目(2009/07/28出刊)

發稿:2009年8月1日

更新:2009年8月4日