聖雄的光輝――觀影片《甘地傳》有感

打印機版 | 【投稿/反饋】

|

十九世紀九十年代,印度正處於英國的殖民統治之下,年輕律師甘地在南非旅行時,目睹了同胞所受的種種欺淩,決心為維護印度移民的權利而進行鬥爭。回國後,甘地提倡非暴力政策,並到全國各地旅行,得到了信仰各種宗教的貧苦人民的愛戴和信任。他雖屢遭挫折,但堅持用絕食等手段進行鬥爭,終於迫使英國政府同意印度獨立。在巴基斯坦和印度之間發生暴力沖突時,甘地決心再次絕食,終於使秩序得到恢復。但幾個月後,甘地卻遇刺身亡。這部長達三個小時的影片,自甘地被印度教極右分子暗殺開始,倒敘了他的生平,上下五十年,縱橫數萬裏,是一部氣勢磅礴的大手筆之作。一位美國記者曾說:“只有極少數的影片非看不可,《甘地傳》就是其中之一。”

甘地,作為印度的聖雄,曾在無數的印度人民甚至世界人民心中是一個傳奇式人物。而實際上,甘地的生平絕非“傳奇”二字所能涵蓋。很少有誰的一生能與一個國家、幾個民族的命運如此緊密的交織在一起。如今,通過三個多小時的完整而真實的再現了這一偉大人物光輝而偉大的一生。

影片采用典型的倒敘手法,開篇即給人以迅雷不及掩耳之勢:擁擠的廣場上有無數的信徒,甘地置身於其中時而雙手合十回敬信徒們的致意。忽然一個身體結實的年輕人從人群裏擠出來,跪在聖雄面前,似乎向他表示敬意。然而他抽出手槍,用槍頂著甘地赤裸的胸膛,一連三槍,聖雄甘地徐徐倒地……

影片《甘地傳》首先從主角恢弘的葬禮上切入,借主持人的口來粗獷的勾勒出甘地非凡的一生。隨後鏡頭一閃回到五十五年前,當時年輕的甘地作為一名被大英帝國承認的律師真是年輕有為、意氣風發。但被人扔下火車的遭遇猶如一記悶棍,讓他深切的體會到種族歧視帶給自己的恥辱。為了洗刷這種恥辱,甘地耗盡了自己畢生的精力。

《甘地傳》即從這裏開始,傳記式的電影有其固定的真實性和可信性,加上飾演甘地的本•金斯利本身樸素無華,毫不矯飾的演技更使這部影片增添了幾分可信度:甘地寧願上身赤裸也不願用英國的洋布並大聲號召印度人民抵制英國的洋布;甘地絕食,以自身的摧殘來喚醒民眾,來力求讓造反的火焰熄滅,他是用自己的方式來呼喚和平;甘地演說,他沒有妙舌生花,他用自己的激情,用自己的理性征服了人民的心――影片在其中為我們塑造了一個受萬人崇仰的形象。佛教中有個著名的典故“削肉飼鷹”。用中國人的話來講就是“以德報怨”,但說來容易,身體力行則又是另一回事。甘地之所以能獨享“聖雄”之名,就是因為其超越了道德的極限,能以神的尺度來約束自己的行為。“聖雄”的人格力量具有極大的凝聚力,正是這種道德的力量和神性的光輝贏得了歷史和人心。

同時,影片亦不回避甘地的苦惱。他也是一個平凡的人,他和妻子的爭吵,爭吵中的他的暴燥、他的激進、他的自卑心、總之是他脾氣中所有的劣根性在這次爭吵中一覽無遺;他在反暴力絕食中有自己獨特的執拗,他不顧及朋友親友的勸說,他是一意孤行的。影片正是從這些小地方表現出甘地的平凡:他生活在人民中間,他是人民的一員,他被尊為“聖雄”,但他決非完人。

影片《甘地傳》中還有一段讓我深切體會到甘地的平實和真切:他拉著妻子的手,回憶當時13歲時舉行婚禮儀式的美好瞬間。他們面對大海,甘地娓娓道來,似乎在訴說生命中一段刻骨銘心的記憶。他的臉上是常見的那種微笑,此刻卻有一種特別的神聖。幾十年的婚姻道路,風風雨雨,相濡以沫。甘地沒有晦飾什麼,包括他當時的年齡當時的想法,一切一切。他和他的妻子是幸福的,在甘地看來,盡管也有過爭吵,卻早已是過去的結。這些是他的平凡之處,卻恰恰折射出偉大的光輝。

甘地是平凡的,他沒有泰戈爾的詩人天才,沒有遭受過瑪拉克裏什納的那種神秘夢幻的折磨,也沒有受到維達卡南達的那種不可抗拒的熱情的驅使。他只是一個平凡的人:外表簡樸,學業庸平,毫不出色。他的體力他的智力絲毫看不出在他的身軀裏蘊藏著一種巨大的潛力。但是,甘地確實是超凡的,他的超凡在於他的堅忍不拔、英勇無畏、孜孜不倦地為遵循永無休止的心靈與精神的呼喚而傾盡心力。他的生活是一次努力奮進的長途跋涉,這從影片中即可見一斑。他以常人的步伐,一步步攀登著,當他到達頂點時,我們看到:甘地,他,已經超越常人。

當然,超越的轉變絕非一蹴而就,導演在角色的過度階段著墨不多。但經過蛻變的甘地躍入政治舞臺後,影片立即變的精彩紛呈。茍延殘喘的統治者為了維護自己即將喪失的利益,都變的兇殘、暴虐,古今中外,蓋沒能外。然而甘地卻始終克守著“非暴力”原則,在與英國人的多次交手中顯得不卑不亢,雖歷盡牢獄之苦而百折不撓,最後讓槍炮臣服在精神腳下。勿庸置疑,所有爭取獨立的民族都需要一名精神領袖,甘地就是那種在關鍵時期推動歷史進程的人物。

《甘地傳》這部影片為我們塑造的一個是平凡真實的甘地。泰戈爾在甘地去世的前10年就曾寫過:“在使人們斷絕邪惡的鬥爭中,或許他不會成功,或許他會像佛陀和耶穌一樣遭到失敗。但是他的一生對子孫後代是一種教益,為此,人們將永遠牢記他。”

泰戈爾的預言是準確的。通過影片《甘地傳》,我相信,將會有更多的人了解甘地,莫漢達思•卡拉姆德•甘地,這個名字將是印度人民乃至世界人民心中永不墜落的太陽。

人物傳記片是歷年各大評獎都十分垂青的片種,但這並不意味著誰都能駕禦這類題材,很多人妥協於脫離真實的粉飾使此類影片變的魚龍混雜。本片的成功很大程度上歸功於導演務實的選材、忠實的記述和演員精彩的演繹。導演在表現甘地這位最具“神性”的人物時,采用了人性化的視角,影片除了那幕毗鄰大海的戲稍微凸顯了主人公非同一般的魅力外,所有場景中的甘地都更象一個身型枯槁,質樸無華的老者。自始至終,“吝嗇”的攝影師都沒有用環拍、仰拍的技法來賦予角色多余的光環,而堅持用“寫實”的風格成功塑造了一個真實可信的甘地。本•金斯利當年憑借對甘地這一最具挑戰性的角色淋漓盡致的刻畫,無可爭議的榮獲影帝頭銜。當年三十八歲的本•金斯利是印英混血兒,兼有歐洲和印度人的氣質。他堅持進行生動的探索性表演,神貌兩似,恍如甘地再世。

一個普通的人能在多大程度上接近神的境界?一個平凡的演員能與他所扮演的角色融合多深,看完《甘地傳》你可以同時得到答案。

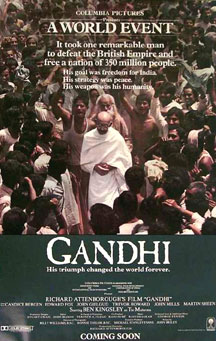

片名:Gandhi(《甘地傳》)

年份:1982年英國/印度

類型:傳記/歷史

片長:188分鐘

導演:理查德•阿頓巴羅Richard Attenborough

主演:本•金斯利Ben Kingsley,坎迪斯•伯根Candice Bergen,馬丁•希恩Martin Sheen

獲獎:榮獲1982年第55屆奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳創作劇本、最佳攝影、最佳服裝設計、最佳剪接等八項大獎。

發稿:2003年4月1日

更新:2003年4月1日