走過苦難的《戰地琴人》

打印機版 | 【投稿/反饋】

|

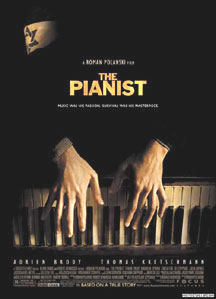

片名:戰地琴人(鋼琴師/鋼琴家)The Pianist

地區:法國/波蘭

導演:羅曼•波蘭斯基Roman Polanski

主演:艾德裏安•布洛蒂Adrien Brody;托馬斯•克萊茲曼Thomas Kretschmann;艾米莉亞•福克斯Emilia Fox

片長:148分鐘

出品公司:福克斯(Focus Features)

出品年份:2002

獲獎:2002年第55屆戛納電影節金棕櫚大獎

在剛剛評出的第七十五屆奧斯卡獎中,該片又獲得三項大獎:最佳導演、最佳男主角、最佳改編劇本。

關於導演

羅曼•波蘭斯基是以執導《水中刀》、《魔鬼怪嬰》、《唐人街》、《苦月亮》,等名作蜚聲世界影壇的波蘭裔電影大師。他是波蘭猶太人和俄國移民的兒子,1933年生於巴黎,3歲時父母帶他遷回克拉科夫,這個不明智的決定導致了1940年德國入侵波蘭後全家被送往集中營,幸運的是父親被捕前想盡辦法使年幼的兒子得以逃生。戰爭歲月裏,波蘭斯基在鄉村流浪,在善良的天主教徒幫助下頑強地逃離了一次次搜捕。也是在這段時間裏,他變成了狂熱的電影迷,雖然電影院放的大部分是德國電影,但只有在那些夢幻般的光影中他才能夠得到一點安慰和庇護。戰後,波蘭斯基得知母親喪生奧斯維辛集中營,父親則死裏逃生。

作為一名大屠殺的幸存者,童年從納粹的追捕下逃生的經歷是波蘭斯基人生中最重要的一部分,在很大程度上塑造了他的整個價值觀念。但是長期以來他一直逃避著這段不堪回首的記憶,他曾經拒絕了拍攝《辛德勒的名單》,因為他認為影片的題材和他的經歷過於接近。而十年後波蘭斯基終於有了勇氣直面那段痛苦的往事並將其通過自己的電影創作表達出來。“這是我創作生涯中最重要的作品。情感上,它不能與我過去的任何作品相比較,因為它把我帶回了那個我仍然銘記的時代。”

“音樂是他的激情,生命是他的傑作,這部電影來自一個真實的故事……”

“我常常想,有一天能拍一部電影,去表現波蘭人所遭受的痛苦歷史,但是我不想去拍自己的故事。”

“直到有一天,我第一次讀到了烏拉迪斯拉夫•茨皮爾曼(Wladyslaw Szpilman的)故事時,我深為感動,立刻想到這部《戰地琴人》就是我接下來要拍的那部電影——它就是我要尋找的故事。”

鋼琴家烏拉迪斯拉夫•茨皮爾曼二戰期間顛沛流離的生活映射出了波蘭斯基本人的成長體驗,可以肯定的說這部電影融入了他個人的感悟。

《戰地琴人》再現了原作的簡明冷靜。沒有哀歌,沒有顫抖,卻拍出了那個時代深刻的荒謬。被納粹處死的女人奇怪扭曲的身體,曾是波蘭斯基親眼所見;猶太人藏身之處的黑色窗戶,是波蘭斯基的親身經歷;茨皮爾曼的生存箴言“走路,不要跑”(Walk,don’t run)是當年波蘭斯基的父親親口告誡兒子的話。表面上電影是在說另一個人的故事,裏面卻處處透露出波蘭斯基的個人回憶與感情,從猶太人集中營的景觀到納粹軍人走路的姿式以及穿著等等——69歲的波蘭斯基有過類似的經歷,少年時期的波蘭斯基即是在影片所描述的環境中到處流浪成長起來的。

“我想重構童年時的記憶,另外,與真實保持盡量近的距離對我來說也是很重要的,我不想拍一部好萊塢電影。”波蘭斯基這樣說,可是顯然當記憶被重構的時候,當所有幸存者都迫不及待地記錄下這一有史以來最不可思議的大災難的同時,一些無意識的臆想和記憶扭曲所帶來的不準確性,幾乎是不可避免的。但我們無意於追求影片的真實性和代表性,因為能代表大屠殺時期猶太人最典型生存狀況的人,幾乎都已經死於集中營,因此能被現在的人所了解的關於當時的個人體驗,都將是例外和特殊個體。

影片雖反映的是苦難,但是如果你問波蘭斯基《戰地琴人》是一部表現什麼主題的電影時,他會回答說,這是一部關於希望的電影。

“盡管充滿了痛苦,但它是一部真正的反映波蘭人歷史的故事,而且充滿了希望。《戰地琴人》昭示了一種音樂的力量,愛的力量,以及反抗一切罪惡的勇氣。”

關於故事

《戰地琴人》根據波蘭鋼琴家烏拉迪斯拉夫•茨皮爾曼(Wladyslaw Szpilman)的自傳體小說改編。茨皮爾曼生於1911年,從小就顯露出鋼琴天賦,幾年後被保送到柏林深造,1933年他的第一場個人演奏會在歐洲音樂界得到高度評價。回國後成為波蘭最年輕的鋼琴家之一。1939年,德國入侵波蘭,作為猶太人,茨皮爾曼的生命受到嚴重威脅。他的父母、親戚相繼被送到集中營。他被迫開始逃亡的生活,在朋友的幫助下四處躲避,等待救援,死亡的陰影時刻相伴。直到一位熱愛音樂的德國軍官被他的鋼琴曲打動,決定冒險保護年輕的音樂家。在他的庇護下,茨皮爾曼苦撐到二戰結束。他將這段經歷寫成小說《死亡的城市》,於1946年出版。但由於書中描寫了波蘭猶太人對當時蘇聯的不信任,遭到蘇聯查禁。直到90年代,這本書才得以重見天日,改名為《鋼琴家》在美國重新發行,一舉登上了《紐約時報》暢銷書排行榜。

影片中的茨皮爾曼是上世紀30年代納粹占領期,在波蘭電臺和咖啡廳圈子中非常著名的鋼琴家。1939年9月,當華沙遭受野蠻轟炸時,波蘭電臺沒有了播音員的聲音,只有一個年輕鋼琴家彈奏著肖邦的夜曲。六年之後,廣播恢復,演奏的是同一曲目,表演者是同一位鋼琴家——茨皮爾曼。在那段白色恐怖的日子裏,他躲避那些野獸的搜捕,依然在波蘭的猶太人居住區住著。在這裏,即便所有熱愛的東西都不得不放棄的時候,他仍舊頑強地活著。其間茨皮爾曼逃脫了去奧斯威辛集中營的惡運,四處躲藏以免落入納粹的魔爪。他在華沙的猶太區裏飽受著饑餓的折磨,受盡淩辱,整日處在死亡的威脅下掙紮求存。他躲過了地毯式的搜查,藏身於城市的廢墟中。他用琴聲撫慰每天生活在恐懼中的同胞。幸運的是他的音樂才華感動了一名德國軍官,在這名富有同情心的德國軍官的冒死保護下,茨皮爾曼終於等到了納粹被趕走的那一天,迎來了自由的曙光,而那個軍官自己卻死於戰俘營。

關於演員

在為影片挑選男主角時,波蘭斯基也有自己的原則:“我決不找外形上與茨皮爾曼相似的演員,我要的是內在的相似,而且是要與我寫劇本時頭腦裏所構想的那個形象相似。我想應該找一個多少有點知名度的演員,另外由於影片是以英語拍攝,對演員的英語口語水平也有要求。”

曾主演《紅色警戒》的29歲美國男演員艾德裏安•布洛蒂(Adrien Brody)是影片成功的關鍵。艾德裏安談到自己揣摩鋼琴師一角以及被導演相中的經過時,他說,自己是在倫敦的報紙上看到此片在找主角的廣告而去應征,選角的條件是要會彈鋼琴,艾德裏安本來就會彈琴,在大學還上過鋼琴課,沒想到居然有機會擔任此片的主角。在拍片的七、八周內,他每天要練四個小時的鋼琴,而且為了符合角色形象還要節食,自己一百八十三公分的身高,體重最後減到只剩下六十一公斤。正象他自己說的,他是勒緊了褲帶來扮演茨皮爾曼的。“這部電影的本性讓我覺得有巨大的責任要演好他。導演讓我餓一段時間,堅持要我減掉大量的體重,那樣我們就可以從那幾場餓肚子的戲開始拍。用了六個星期,我才減掉了30磅,”布洛蒂補充說,這還不是他為了這部電影放棄的惟一東西——為了拍這部電影,他賣掉了曼哈頓的公寓、車,失去了戀人,只身到法國拍片,他從來沒有那樣充滿激情地投入扮演過一個角色。

但是艾德裏安對自己為這個角色所付出的一切,一點也不後悔,因為自己所付出的忍耐和痛苦都不及故事中主角的百分之一。“饑餓讓你真正清晰地了解到茨皮爾曼被剝奪了什麼。盡管我的饑餓是自願的,但它還是讓我從某種程度上和這個男人有了溝通。你很難想像饑餓會多大程度上影響你的行為,你又如何超越對食物的渴望去思考,”布洛蒂補充說,“我感到內心空蕩蕩的,看到的世界也是空蕩蕩的。有些人說茨皮爾曼這個角色在電影中太被動消極了,但事實上,他能做的非常少,他也只能做這些。他得找到生存下去的辦法,他不是一個鬥士,不是士兵。”

《戰地琴人》以沈重的筆觸講述了一位波蘭籍鋼琴家在二戰期間的不幸遭遇,影片生動感人,在第55屆戛納電影節上放映結束後,全場掌聲雷動,經久不息。

發稿:2003年3月25日

更新:2003年3月25日