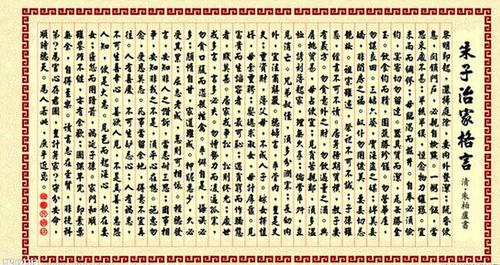

古代家訓名篇:《朱子治家格言》(圖)

打印機版 | 【投稿/反饋】 |

中國人自古註重庭訓家教,曾子殺豬教子、孟母三遷等故事至今在老百姓中耳熟能詳。歷史上的名臣大儒如宋朝的司馬光、歐陽修、朱熹;明朝的王夫之及清朝的鄭板橋、曾國藩、朱柏廬等等,都留有家訓。在這些歷朝歷代的著名家訓家規中,中國傳統文化中固有的仁義禮智信、忠孝節義、禮義廉恥和修身齊家治國平天下的文化與美德,被不厭其煩的叮嚀後世子孫。

“重德修身”是各家家訓的核心內容。《朱子治家格言》是清初知名理學家、教育家朱柏廬所著,通篇意在勸人要勤儉持家安分守己。中國幾千年形成的道德教育思想,以名言警句的形式表達出來,可以口頭傳訓,也可以寫成對聯條幅掛在大門、廳堂和居室,作為治理家庭和教育子女的座右銘。因此,很為官宦、士紳和書香門第樂道。自問世以來流傳甚廣,被歷代士大夫尊為“治家之經”,清至民國年間一度成為童蒙必讀課本之一。

| 黎明即起,灑掃庭除,要內外整潔;既昏便息,關鎖門戶,必親自檢點。 一粥一飯,當思來處不易;半絲半縷,恒念物力維艱。 器具質而潔,瓦缶勝金玉;飲食約而精,園蔬勝珍饈。 子孫雖愚,經書不可不讀。居身務期簡樸,教子要有義方。 見窮苦親鄰,須多溫恤。刻薄成家,理無久享;倫常乖舛,立見消亡。 嫁女擇嘉婿,毋索重聘;娶媳求淑女,勿計厚奩。 處世戒多言,言多必失。勿恃勢力而淩逼孤寡,毋貪口腹而恣殺牲禽。 因事相爭,焉知非我之不是!施惠勿念,受恩莫忘。 人有喜慶,不可生妒嫉心;人有禍患,不可生喜幸心。 家門和順,雖饔飧不繼,亦有余歡。國課早完,即囊橐無余,自得至樂。 |

發稿:2017年6月7日