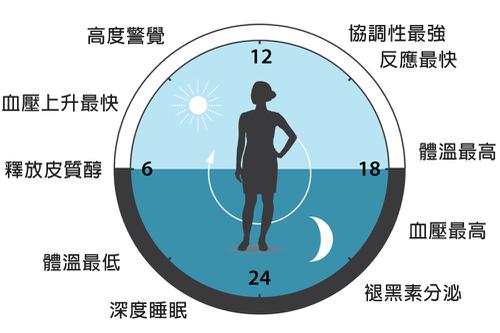

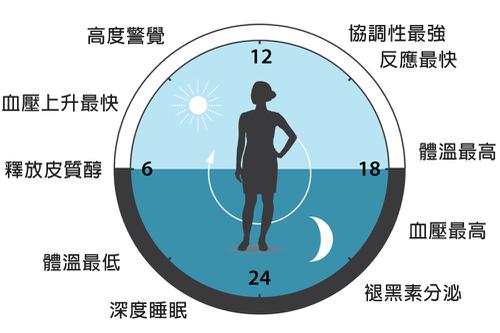

生物鐘對人體生理的多方面都有影響。 |

文/柯弦

為什麼人到了晚上會犯困,早上會自然醒來?為什麼要在早、中、晚吃飯?2017年的諾貝爾生理學和醫學獎,揭示了這一謎題的答案。三位研究“晝夜節律的分子運作機制”的科學家傑弗裏·霍爾(Jeffrey C. Hall)、邁克爾·羅斯巴克(Michael Rosbash)和邁克爾·楊(Michael W. Young)得此殊榮。

什麼是“晝夜節律”?就是人類、動物和植物會隨著時間的變換,出現不同的生理和行為變化。晝夜節律是由體內的“生物鐘”操控的,它可以測到白天和夜晚的循環,將生理功能調整到最佳狀態。很久以前人們就發現了這個現象,但“生物鐘是否存在”一直在科學界備受爭議。科學家一直在爭論,這到底是人體受外部刺激的反應,還是體內真的有個生物鐘?

人體內真的有個“鐘”嗎?

科學界真正對生物鐘有所了解,還要從1971年說起。有兩位科學家在研究果蠅的時候,發現幾只果蠅的生理機制出現了奇怪的改變。有的果蠅把一天24小時當成了19小時,有的當成了28小時。而這個變化,是因為它們的基因突變導致的。科學家在這些果蠅的X染色體上鎖定了突變的基因,取名為“周期(Period)”。

後來,霍爾、羅斯巴克和楊分離出了這種基因。他們發現,該基因之所以能控制生物鐘,因為它能制造出一種蛋白質,這種蛋白質在夜裏逐漸增多,在白天又逐漸減少,產生的機制就像細胞裏的發條,調節著細胞工作的節奏。人體也是這樣一種機制。

研究還發現,人體內有兩類生物鐘。一個是位於下丘腦內的“中央生物鐘”,起總指揮的作用;還有許多“外圍生物鐘”機制分布全身。奇妙的是,不同的外圍生物鐘控制不同的生理功能,它們獨立運作、各行其是,同時,所有的生物鐘又能和諧地同步運行。

生物鐘對人體生理的多方面都有影響。 |

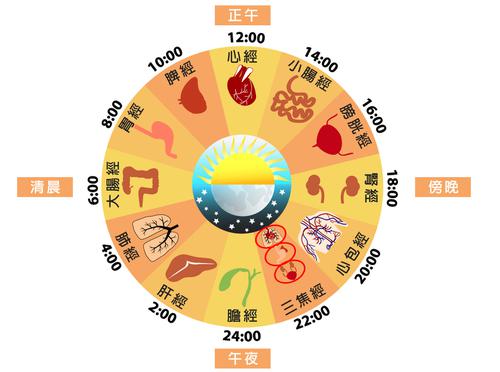

中醫“子午流註”理論認為,一天不同時辰對應不同的臟腑。 |