一封藏在萬聖節裝飾品套裝中的匿名求救信,將中國沈陽馬三家勞教所的奴工迫害置於國際媒體的聚光燈之下。寫這封信的法輪功修煉者孫毅——馬三家遭受酷刑迫害最嚴重的人之一,於近期逃離中國。圖為孫毅在北京的留影。(孫毅提供) |

一封藏在萬聖節裝飾品套裝中的匿名求救信,將中國沈陽馬三家勞教所的奴工迫害置於國際媒體的聚光燈之下。寫這封信的法輪功修煉者孫毅——馬三家遭受酷刑迫害最嚴重的人之一,於近期逃離中國。圖為孫毅在北京的留影。(孫毅提供) |

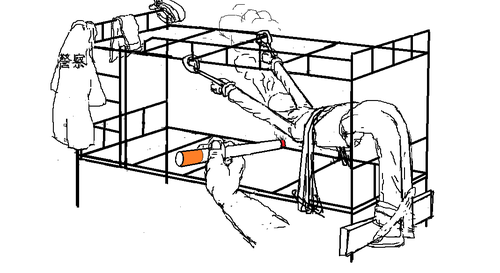

馬三家勞教所酷刑:“抻床”,《馬三家來信》插圖。 (孫毅繪) |

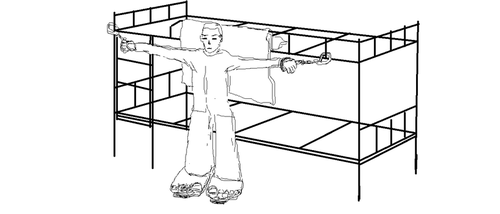

“我在馬三家勞教所上‘大掛’”,《馬三家來信》插圖。(孫毅繪) |

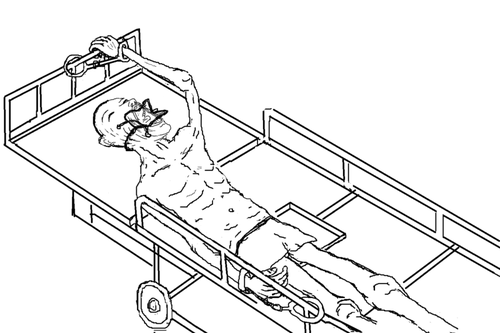

馬三家勞教所酷刑組合:“死人床”與“上開口器”,《馬三家來信》插圖。(孫毅繪) |

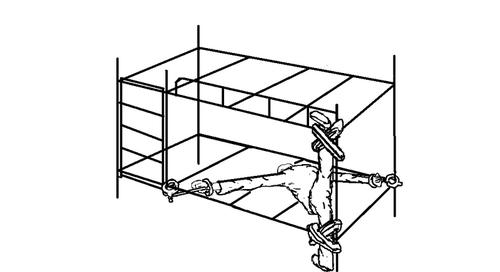

馬三家勞教所酷刑:金雞獨立,《馬三家來信》插圖。(孫毅繪) |